今年五一節(jié)的第二天,回到家鄉(xiāng)黎平,應茅貢鎮(zhèn)樟洞村干的邀請,我們到這個被稱為侗鄉(xiāng)“世外桃園”的侗族村寨故地重游,欣賞美麗鄉(xiāng)村的景致,分享農耕勞動收獲的果實,與舊友相聚重逢,度過一個難忘的假日。

當天下午二點過鐘,我們由黎平縣城出發(fā),久雨初晴,陽光明媚,山花爛漫,車子穿行在青山綠水映襯的公路上,一會兒駛過鼓樓矗立的侗寨,一會兒駛過阡陌縱橫的田園,一會兒駛過崎嶇盤旋的山路,仿佛行游在春夏之交絢麗多彩的山水畫卷中。車子一進入茅貢鎮(zhèn)境內,看到窗外的山山水水、草草木木、村村寨寨,我感到格外興奮和親切,因為十多年前我曾在這里當時的鄉(xiāng)黨委工作過近七年時間,這里留下我青春的足跡,所以是故地重游走訪。一過多小時的車程,我們便到達了樟洞村。

樟洞村位于茅貢鎮(zhèn)西北部,距鎮(zhèn)政府駐地15公里,是清水江支流烏下江的發(fā)源地之一。海拔740米,森林覆蓋率達70%,生態(tài)良好,空氣清新,森林茂密,水質清爽。村子分成五個自然寨分居在河谷兩岸,發(fā)源該村境內的烏下江支流樟洞河蜿蜒穿過幾個寨子,寨與寨之間田園交錯相連,兩面青山蒼翠,一溪碧水潺潺,鼓樓、花橋、戲臺等侗族標志性建筑鑲嵌在村寨中,構成一方寧靜祥和的綠色家園。因以前此地生長有香樟樹較多,因而取名為“樟洞”。全村共有210余戶1100多人,以侗族為主,有19個姓氏的人和諧共居。因該村生態(tài)植被好,原始森林茂盛,解放前曾有下游清水江邊錦屏一位姓范的木商到這里購買青山,所以樟洞河源頭處的山至今一直名叫“范家山”。山上物種豐富,林木蒼翠,遮天蔽日,跌水飛瀑,鳥語花香,素有侗鄉(xiāng)“綠色寶庫”之稱,是休閑避暑的勝地。

據(jù)《黎平縣志》記載,元代已有樟洞的建置,明代隸屬漕滴洞長官司,清代直屬黎平經(jīng)歷司,民國時屬孟彥區(qū),建國后劃屬茅貢區(qū)茅貢鄉(xiāng)(后鄉(xiāng)改鎮(zhèn))至今,是一個歷史悠久的古老侗族村寨。該村不僅生態(tài)環(huán)境優(yōu)美,而且一直保留著愛清潔講衛(wèi)生的傳統(tǒng)生活習慣,家家戶戶的房前屋后日常都打掃得干干凈凈,人畜分居養(yǎng),生活用品堆放整齊,各家房屋的建筑風格都很講究,既有侗族傳統(tǒng)符號,又有現(xiàn)代時尚元素,窗明幾凈,地板平時都拖得一塵不染,進門時還要脫鞋,夏秋幾乎沒有蚊蟲叮咬,這里曾有百歲侗族老奶奶能拿著掃帚打掃房前屋后的衛(wèi)生,飛針走線納鞋墊,是遠近聞名的衛(wèi)生村寨,也是侗族和諧長壽之村。

記得在茅貢工作時初到樟洞村,進村的公路是坑坑洼洼的泥巴路,下雨天開越野車進去上坡經(jīng)常要下來推車前行,滿身泥水,鄉(xiāng)里有位縣機關調來的干部,頭一次跟我去就被顛簸嘔吐怕了,群眾出進只有步行,于是鄉(xiāng)里研究多方籌資對進村公路常年進行維修養(yǎng)護確保通車,不久村里有人購買了客車每天來回跑縣城,解決了群眾出行難問題。村里跨河連接兩岸通行的花橋及河堤被山洪沖毀,鄉(xiāng)里向上級有關部門爭取項目資金,修建了水泥平板橋,并在上面重新蓋起一座漂亮的花橋,同時還加固了防洪堤,恢復水打沙壓的農田。村里沒有移動通信信號覆蓋,與外面的世界“失聯(lián)”,鄉(xiāng)里專門邀請縣移動公司的領導到村里現(xiàn)場踏勘踩點建移動基站,解決了村里的通訊盲點問題。村里的鼓樓、戲臺等公共設施年久失修,通風漏雨,鄉(xiāng)里補助資金發(fā)動群眾投工獻料修葺一新……我們力所能及為樟洞村辦的實事,觸景生情又涌現(xiàn)在腦海里。

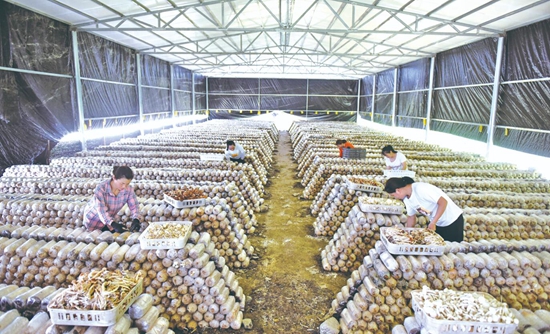

如今十多年過去了,樟洞村發(fā)生了翻天覆地的變化,進村入寨全部修通了水泥公路,村寨巷道全部水泥硬化,一棟棟嶄新的“小洋樓”拔地而起,村委會的辦公樓蓋起了二層磚房,服務群眾的功能基本健全。村“兩委”依托當?shù)氐纳鷳B(tài)優(yōu)勢,大力發(fā)展林下經(jīng)濟,并建起全縣首個鱘魚養(yǎng)殖基地,成立興樟農民專業(yè)合作社,帶領全村群眾脫貧致富奔小康,2019年全村實現(xiàn)脫貧摘帽,撕下了千百年來絕對貧困的標簽,建設社會主義新農村的景象日新月異,村民的幸福指數(shù)不斷攀升,被命名為州、縣的“文明村寨”、“衛(wèi)生村寨”、“生態(tài)村”。

當天我們應邀來到村委會主任石世宏家過節(jié)做客,還有貴陽、黎平縣城來的他的朋友,下車來到石世宏家,正在幫廚做飯菜的村支書石運昌看到我,熱情地和我握手并詼諧地說:“今天真是有貴客來樟洞過節(jié)呀,省、州、縣都有客人代表,特別十多年前的鄉(xiāng)領導來故地重游,我們感到蓬蓽生輝喲!”兩位村干與我都是老朋友了,我在茅貢工作時他倆就開始任村干,后來又斷斷續(xù)續(xù)任到現(xiàn)在,是村里的青年致富帶頭人。與主人家見面后,我便趁機到村寨與田壩察看村貌和農情,在屋檐下曬太陽與在田間勞作的村民看到我都熱情地打招呼,讓我感受到最美好的相遇是久別重逢。陶淵明描寫的“土地平曠,屋舍儼然。有良田美池桑竹之屬。阡陌交通,雞犬相聞。其中往來種作,男女衣著,悉如外人。黃發(fā)垂髫,并怡然自樂”的景象仿佛就在眼前。這不就是“望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁”美麗鄉(xiāng)村的縮影嗎?

夕陽西下,日暮晚炊,石世宏家門口的曬壩擺起了兩大圓桌豐盛的菜肴,有白切鴨、燒魚、腌魚、烤豬雜等侗家的特色美味,特別是就地取材制的燒魚,是將現(xiàn)捉的稻田鯉魚燒熟放進配有辣椒、生姜、大蒜、花椒等佐料的蘸水,再拌上水芹菜、螞蟻菜、韭菜、折耳葉等野菜,香嫩鮮美,別有風味。因該村水質好,稻田養(yǎng)魚鮮肥肉嫩,而且長年氣候偏冷涼,適宜野菜生長,做這道菜有上等食材,所以獨有佳味,是這里招待賓客的拿手菜。石世宏還邀請村里幾位德高望重的村民來陪我們吃晚飯,他拿出自家釀的糯米酒,大家開懷暢飲,同桌敘舊,分享勞動收獲的快樂,感受鄉(xiāng)村生活的情趣。

今年“五一”小長假的這次故地重游,其實對我來說是一次進鄉(xiāng)村、察民情、看發(fā)展的黨性教育,也是一次快樂、休閑、難忘的鄉(xiāng)村旅行。